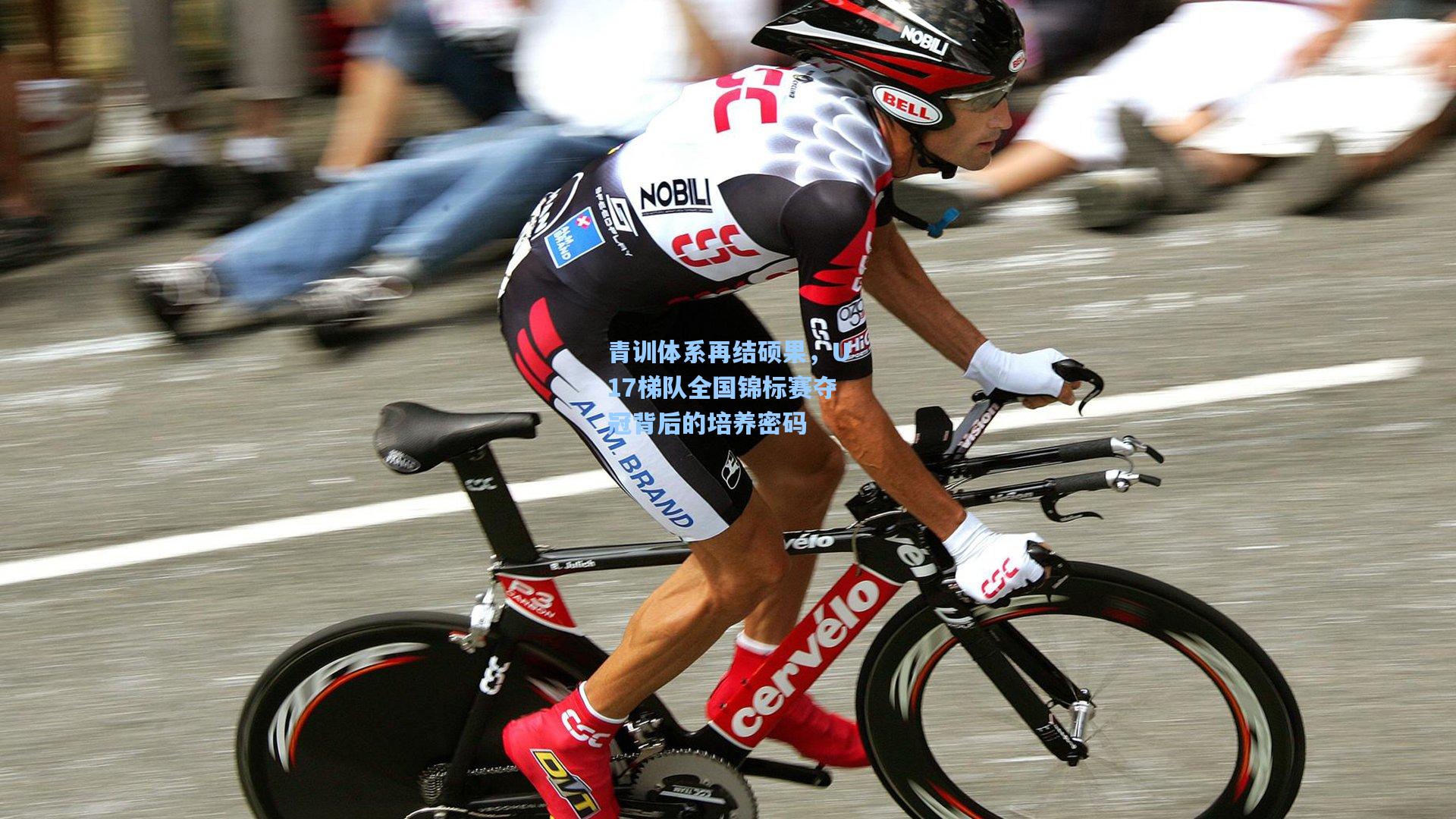

青训体系再结硕果,U17梯队全国锦标赛夺冠背后的培养密码

在刚刚结束的全国U17青少年足球锦标赛决赛中,某省青年队以3:斗球体育直播1的比分战胜传统强队,首次捧起冠军奖杯,这场胜利不仅刷新了该省青少年足球的历史最佳战绩,更让外界将目光聚焦到其背后深耕多年的青训体系上,从选材到培养,从技术到心理,这套科学化、系统化的模式正在成为中国青少年体育人才培养的新范本。

科学选材:打破“唯成绩论”的桎梏

“我斗球体育直播在线观看们不再只看短期比赛表现,而是通过骨龄检测、运动机能评估和心理测试等多维度筛选苗子。”省青训中心总监李明在接受采访时表示,近年来,该省率先引入欧洲青训评估模型,将选材周期拉长至3年,重点关注球员的发展潜力而非即时战力,本届冠军队主力前锋王磊在12岁时因身材瘦小落选市队,但青训专家通过其爆发力和空间感知能力的测评,果断将其纳入培养计划,身高1米85的王磊已成为球队进攻核心,决赛中独中两元。

这种“长期主义”理念也体现在文化教育保障上,所有梯队球员均实行“半日训练+半日文化课”模式,并与重点中学合作建立学分互认机制。“文化成绩不达标的孩子,我们会暂停其训练直到补考通过。”李明强调,“职业运动员的黄金期可能只有十几年,但人生很长,我们必须为他们的未来负责。”

技术打磨:数据驱动的个性化训练

走进该省青训基地,科技元素随处可见,球员们佩戴的智能手环实时采集跑动距离、心率变化等数据;训练场边的高速摄像机捕捉每个技术动作的细节;AI分析系统则根据数据生成个性化改进建议。“过去教练凭经验判断,现在数据会告诉我们哪个孩子左脚传球成功率低、谁在高压防守下容易失误。”技术教练张涛介绍道。

这种精细化培养在守门员陈浩身上体现得尤为明显,系统分析发现他虽然扑救反应快,但出击时机把握欠佳,教练组随即为他定制了“虚拟现实特训”——通过VR设备模拟不同进攻场景,强化决策能力,决赛中,陈浩三次果断出击化解单刀球,成为夺冠的关键先生。

心理建设:从“温室花朵”到“抗压战士”

青少年球员的心理韧性一直是青训的难点,该省创新性地引入运动心理学团队,定期开展抗压训练,去年冬训期间,教练组曾故意在热身赛中安排裁判错判、观众嘘声等干扰因素,观察球员情绪反应。“刚开始有人会摔球衣,现在他们学会用深呼吸和团队手势来快速调整。”心理辅导师周颖表示。

队长赵宇的蜕变堪称典范,两年前,他因关键点球射失一度萌生退意,通过为期半年的心理干预,他不仅重拾自信,还主动加练点球至深夜,决赛中,正是他在1:1平局时顶住压力罚进制胜点球。“那一刻我耳边全是嘘声,但我想起的全是训练时失败过几百次的情景。”赵宇赛后哽咽道。

生态共建:校园青训的“毛细血管”

职业梯队的辉煌,离不开基层青训网络的支撑,该省通过“职业俱乐部+中小学”的结对计划,五年间向校园派驻了超过200名持证教练,并建立了覆盖U8至U15的六级联赛体系,在省会城市第二实验小学,足球已成为必修课,每个班级拥有男女两支球队。“我们不在乎培养多少职业球员,关键是让每个孩子爱上运动。”校长吴芳说。

这种普及与提高相结合的模式正在结出硕果,本届冠军队中有7人来自校园足球特色校,中场核心刘洋甚至直到14岁才接受专业训练。“小时候在水泥地上踢野球的经历,反而培养了我的创造力。”刘洋笑道,他的“插花脚”助攻已成为球队标志性进攻手段。

未来挑战:如何避免“伤仲永”

尽管成绩喜人,青训团队仍保持着清醒,总监李明坦言:“U17夺冠只是起点,我们的目标是五年内为国家队输送5名主力球员。”为此,俱乐部已启动“海外孵化计划”,拟将优秀苗子送往德国、比利时等青训强国深造,针对青少年球员常见的“早衰”问题,运动医学团队研发了生长周期适配训练法,严格控制高强度比赛场次。

中国足协青训部负责人评价道:“这套体系证明了坚持科学规律的重要性,它或许无法立刻量产巨星,但能持续培养出基本功扎实、心理成熟的职业球员。”随着更多地区借鉴这一模式,中国青少年体育人才的培养正迎来质变的前夜。

这场胜利,或许将成为撬动整个青训体系升级的支点,当越来越多的孩子能在科学的体系中成长,中国体育的未来才能真正可期。